Nicaragua vs. Colombia: a propósito de la reciente la decisión de la CIJ

(una versión en francés de este texto está disponible aquí)

Nicolas Boeglin,

Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR) / Contacto: nboeglin@gmail.com

El 13 de julio del 2023, la Corte Internacional Justicia (CIJ) dictaminó su decisión con relación a las pretensiones de Nicaragua frente a Colombia en el Mar Caribe, al solicitar extender sus derechos en su plataforma continental más allá de 200 millas náuticas (véase texto de la sentencia en francés y en inglés).

Se trata de la respuesta del juez internacional a la demanda planteada por Nicaragua en el mes de septiembre del 2013 (véase texto completo de dicha demanda).

Una (muy) breve puesta en contexto

Esta contienda entre Nicaragua y Colombia fue precedida por otra ante el mismo juez internacional de La Haya, iniciada esta vez en diciembre del 2001 (véase texto de la demanda) y resuelta 11 años después por la CIJ de La Haya, en el mes de noviembre del 2012 (véase texto) (Nota 1).

Desde ya se debe precisar que esta extendida controversia en el tiempo ha afectado significativamente a varios Estados que pertenecen al Mar Caribe: un mar semi cerrado con una gran cantidad de zonas marítimas que se traslapan y que deben ser objeto de árduas negociaciones entre Estados vecinos (Nota 2). Por ejemplo, el tratado entre Colombia y Costa Rica de 1977 en el Mar Caribe (no ratificado por Costa Rica) - véase texto y mapa en páginas 154-156 de esta colección de tratados de delimitación marítima de Naciones Unidas - debió de ser objeto de una renegociación desde el mes de noviembre de 2012 (mes en el que se dictaminó la sentencia de la CIJ entre Nicaragua y Colombia), sin que a la fecha, Costa Rica lo haya oficialmente declarado nulo y sin valor (Nota 3). En el marco de la controversia entre Colombia y Nicaragua, Costa Rica - al igual que Honduras - presentó en el mes de febrero del 2010 una solicitud de intervención ante la CIJ, la cual fue rechazada por la CIJ (véase decisión de mayo del 2011 con, después del párrafo 60, mapa de la zona en la que Costa Rica pretendía tener algún interés jurídico). Un mapa similar con relación a las pretensiones de Honduras se encuentra en el otro rechazo de la CIJ a la solicitud de Honduras (véase decisión de la CIJ de mayo del 2011, párrafo 63).

No está de más recordar que en el año 2000, Costa Rica y Colombia procedieron a un intercambio de notas diplomáticas, en aras de invertir el orden de ratificación de los dos tratados de delimitación pendientes suscritos uno en 1977 (Mar Caribe) y el otro en 1984 (Océano Pacífico), reproducidas ambas en este enlace de la ley de aprobación 8084 (2001) en Costa Rica. Es probable que Costa Rica estimara, en el 2000, necesario evitar lo ocurrido con la ratificación en 1999 por parte de Honduras de un tratado similar con Colombia en el Mar Caribe suscrito en 1986 (y la reacción iracunda de Nicaragua estableciendo un impuesto de 35% a los productos hondureños que terminó ventilándose ante la Corte Centroamericana de Justicia - véase sentencia del 2001).

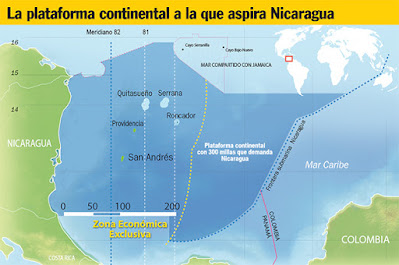

Mapa extraído de nota de prensa titulada "Nicaragua pierde disputa marítima contra Colombia ante Corte de La Haya", Programa radial Amelia Rueda (Costa Rica), edición del 13/07/2023

Es preciso indicar que Nicaragua ratificó la Convención sobre Derecho del Mar de 1982 en el año 2000, al igual que Costa Rica (1992), Cuba (1994), Honduras (1993), Jamaica (1983) y Panamá (1996); mientras que Colombia persiste a la fecha en no ratificar este importante instrumento multilateral que cuenta con 169 Estados Partes: una situación que comparte únicamente con El Salvador, Perú y Venezuela en América Latina (véase estado oficial de firmas y ratificaciones).

Un procedimiento iniciado en el 2013 por Nicaragua y extendido por Colombia

Estos casi 10 años que separan la demanda de Nicaragua del 2013 y la sentencia de la CIJ leída el 13 de julio del 2023 se deben en gran parte a las excepciones preliminares presentadas por Colombia en el 2014, intentado en un primer momento sustraer de la competencia de la CIJ la discusión sobre el fondo: véase decisión de la CIJ sobre excepciones preliminares de marzo del 2016, rechazando los alegatos sobre incompetencia de Colombia (Nota 4). Cabe recordar que en aquel mes de marzo del 2016, el Presidente de Colombia no encontró nada mejor que calificar públicamente la decisión de la CIJ de "injuriosa" (véase nota de prensa).

Es de notar que unos pocos días antes de esta decisión del 2016, por alguna extraña razón que debe tener alguna explicación, Colombia solicitó formalmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva sobre el daño ambiental transfronterizo en el ámbito marino, sin nunca mencionar a Nicaragua en su escrito (véase texto en español): esta solicitud dio pié para la Opinión Consultiva OC-23 dada a conocer en el año 2018 por parte del juez interamericano (véase texto completo así como la lista oficial de opiniones jurídicas emitidas a título de amicus curiae por Estados - cuatro, a saber Argentina, Bolivia, Honduras y Panamá - y muy diversas entidades sobre las preguntas planteadas). Esta OC-23 constituye un texto de una gran riqueza en materia ambiental desde la perspectiva de los derechos humanos: para muchos autores, se trata de un texto de referencia, al responderle la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Colombia de manera mucho más amplia, abarcando una multitud de temas y subtemas que rebasan lo planteado en las preguntas colombianas, tal y como tuvimos la ocasión de explicarlo (véase emisión de Canal 15UCR del programa Era Verde de mayo del 2018). Como lo externáramos en un artículo publicado en Costa Rica en el mes de febrero del 2018,

"Alguna infidencia debería poder explicarnos si la decisión de presentar una solicitud a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte de Colombia el 14 de marzo del 2016 se tomó con relación al inminente fallo de la CIJ declarándose competente, o si hay que ver en esta extraña cercanía de fechas una simple coincidencia" (Nota 5).

Volviendo a la CIJ, resulta oportuno indicar que cuando el Estado demandado no presenta excepciones preliminares, un caso ante la CIJ se resuelve en unos 4 a 5 años como máximo. Es el caso, entre muchos otros, de la demanda presentada por Perú en enero del 2008 contra Chile (véase texto) y resuelta por la CIJ en enero del 2014 (véase texto de la sentencia); o bien, de las demandas a repetición oponiendo Costa Rica a Nicaragua entre el 2005 y el 2018, a saber:

- Costa Rica c. Nicaragua : decisión de julio del 2009 de la CIJ (véase texto) sobre los derechos de navegación de Costa Rica en el río San Juan;

- Costa Rica c. Nicaragua y Nicaragua c. Costa Rica: decisión de diciembre del 2015 de la CIJ (véase texto) sobre el dragado del río San Juan por Nicaragua y la construcción de la denominada "trocha fronteriza" por Costa Rica a lo largo de parte del San Juan;

- Costa Rica c. Nicaragua: decisión de febrero del 2018 (véase texto) sobre la delimitación marítima en el Pacífico y en el Mar Caribe;

- Costa Rica c. Nicaragua: demanda adicional de enero del 2017 presentada por Costa Rica (véase texto) a la que se le da contestación en la misma decisión de febrero del 2018 (véase texto) sobre la ubicación exacta del punto de inicio de la frontera terrestre en la desembocadura del San Juan.

Había que añadir (con dos años y dos meses de procedimiento) la decisión de la CIJ de febrero del 2018 (véase texto) sobre el monto de la indemnización por concepto de daño ambiental causado por Nicaragua en la región de Isla Portillos en Costa Rica (una región que, como bien se sabe, no califica como una "isla" y no interesa mayormente el derecho del mar).

El contenido de la sentencia en breve

En la parte dispositiva (párrafo 104) de la sentencia escuchada este 13 de julio del 2023, se lee que la Corte:

"1) Par treize voix contre quatre,

Rejette la demande par laquelle la République du Nicaragua la prie de dire et juger que sa frontière maritime avec la République de Colombie, dans les zones du plateau continental qui, selon la République du Nicaragua, reviennent à chacune au-delà de la frontière fixée par la Cour dans son arrêt du 19 novembre 2012, suit des lignes géodésiques reliant les points 1 à 8 dont les coordonnées figurent au paragraphe 19 ci-dessus ; /.../

2) Par treize voix contre quatre,

Rejette la demande par laquelle la République du Nicaragua la prie de dire et juger que les îles de San Andrés et Providencia ont droit à un plateau continental jusqu’à une ligne constituée d’arcs de 200 milles marins partant des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de sa mer territoriale et reliant les points A, C et B dont les coordonnées figurent au paragraphe 19 ci-dessus ; /.../

3) Par douze voix contre cinq,

Rejette la demande de la République du Nicaragua portant sur les droits à des espaces maritimes générés par Serranilla et Bajo Nuevo. /.../

.../...

(1) By thirteen votes to four,

Rejects the request made by the Republic of Nicaragua that the Court adjudge and declare that the maritime boundary between the Republic of Nicaragua and the Republic of Colombia in the areas of the continental shelf which, according to the Republic of Nicaragua, appertain to each of them beyond the boundary determined by the Court in its Judgment of 19 November 2012 follows geodetic lines connecting the points 1 to 8, the co-ordinates of which are referred to in paragraph 19 above; /.../

(2) By thirteen votes to four,

Rejects the request made by the Republic of Nicaragua that the Court adjudge and declare that the islands of San Andrés and Providencia are entitled to a continental shelf up to a line consisting of 200-nautical-mile arcs from the baselines from which the breadth of the territorial sea of Nicaragua is measured connecting the points A, C and B, the co-ordinates of which are referred to in paragraph 19 above; /.../

(3) By twelve votes to five,

Rejects the request made by the Republic of Nicaragua with respect to the maritime entitlements of Serranilla and Bajo Nuevo" /.../

Dos preguntas resueltas por la negativa

Como tuvimos la oportunidad de indicarlo (véase nuestra nota anterior), de manera inusual la CIJ ordenó en octubre del 2022 a los dos Estados dedicar sus alegatos a responderle únicamente dos preguntas muy precisas con relación a una pretendida costumbre internacional invocada por Nicaragua para exigir derechos en su plataforma continental más allá de 200 millas náuticas. Para quienes nos leen y no estan necesariamente familiarizados con las diversas fuentes del derecho internacional público, cuando un Estado alega poseer derechos invocando la existencia de una regla internacional de carácter consuetudinario, debe demonstrar que la práctica recogida es lo suficientemente generalizada y concordante como para calificar esta regla como una costumbre internacional. Si su contendor (como lo hizo Colombia) cuestiona el hecho que se trate de una costumbre internacional, es el juez el que debe zanjar la discusión.

Las audiencias finales se celebraron a inicios de diciembre del 2022 y ambos Estados concentraron sus mejores alegatos en ambas preguntas: el verbatim del inicio de estas audiencias (5 de diciembre del 2022), del 6 de diciembre, así como del 7 de diciembre evidencian el gran esmero de ambas delegaciones en intentar convencer a los jueces de La Haya. Su lectura completa (que recomendamos a todo colega interesado en el alcance de la práctica como elemento constitutivo de la costumbre en derecho internacional público) debe completarse con la última ronda de alegatos celebrada el 9 de diciembre del 2022.

En su decisión del 13 de julio del 2023, la CIJ responde por la negativa a la primera pregunta, al indicar en el párrafo 79 que:

"79. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que, en droit international coutumier, le droit d’un État à un plateau continental au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de sa mer territoriale ne peut pas s’étendre à des espaces maritimes en deçà de 200 milles marins des lignes de base d’un autre État."

../..

79. In view of the foregoing, the Court concludes that, under customary international law, a State’s entitlement to a continental shelf beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of its territorial sea is measured may not extend within 200 nautical miles from the baselines of another State".

Por otra parte, con relación a la segunda pregunta, en el párrafo 82 leemos que:

"82. Il résulte de la réponse donnée par la Cour à la première question que, quels que soient les critères selon lesquels est établie la limite extérieure du plateau continental étendu auquel un État a droit, ce plateau continental étendu ne peut pas chevaucher la zone du plateau continental qui est située en deçà de 200 milles marins des lignes de base d’un autre État. En l’absence de droits concurrents sur les mêmes espaces maritimes, la Cour ne peut procéder à une délimitation maritime (voir le paragraphe 42 ci-dessus). Dès lors, point n’est besoin pour elle de se prononcer sur la seconde question.

../..

82. It follows from the Court’s answer to the first question that, regardless of the criteria that determine the outer limit of the extended continental shelf to which a State is entitled, its extended continental shelf cannot overlap with the area of continental shelf within 200 nautical miles from the baselines of another State. In the absence of overlapping entitlements over the same maritime areas, the Court cannot proceed to a maritime delimitation (see paragraph 42 above). Consequently, there is no need for the Court to address the second question".

Es de notar que este fallo del 13 de julio del 2023 viene acompañado de varias opiniones individuales separadas (tres en total), opiniones disidentes (cuatro) y de una declaración, lo cual evidencia el intenso debate intra muros que se dió entre los integrantes de la CIJ. Tomando en cuenta el hecho que la sentencia de la CIJ como tal no sobrepasa las 35 páginas, resulta de sumo interés la lectura de la extensa opinión disidente del juez eslovaco (véase texto) y la de la jueza australiana (disponible aquí), así como la opinión separada elaborada por la jueza china (véase texto).

Reviste también interés el indicar que luego de emitirse la ordenanza de la CIJ del 4 de octubre del 2022 (véase texto en francés y en inglés), Colombia procedió a cambiar a parte de su equipo legal (véase nota de prensa de Semana al respecto del 25/10/2022), incorporando a personas pertenecientes a la comunidad raizal. Mientras que en el equipo legal de Nicaragua, desde el mes de marzo del 2022, y después de varios decenios como asesor de Nicaragua en La Haya, uno de los juristas más experimentados del equipo de abogados internacionales, el norteamericano Paul Reichler, presentó su renuncia. Tuvimos la oportunidad de advertir al respecto, en un artículo publicado en LaRevistacr (Nota 6), que:

"Con esta carta de renuncia, Nicaragua pierde sin lugar a dudas a uno de los artífices de varias de sus victorias ante la justicia internacional y su reemplazo sobre la marcha, de cara a la preparación de los escritos que debe presentar Nicaragua en los procesos pendientes contra Colombia, no será tarea fácil".

Con relación a los costos exactos que le significan a cada Estado el acudir a una instancia como La Haya durante varios largos años de procedimiento, la nebulosa se mantiene, tal y como la analizamos en nuestra nota relativa a la sentencia de abril del 2022 entre ambos Estados publicada en este mismo espacio de La Revista.cr en su edición del 7/04/2022 (con algunos montos oficiales dados a conocer en Nota 4 de la misma precitada nota referenciada).

En el caso de Chile, el Poder Ejecutivo debió reconocer en el 2015 (y ello en contra de su voluntad) haber gastado 20,3 millones de US$ para enfrentar la única demanda de Perú interpuesta por Perú en enero del 2008 ante la CIJ (véase nota de prensa) y resuelta en enero del 2014 por el juez de La Haya. Por su parte, Bolivia reconoció en el 2018 haber gastado más de 14 millones de US$ en el caso de su demanda - véase texto - presentada en el 2013 contra Chile (véase nota de prensa) al tiempo que Chile reconoció un monto superior a los 24 millones de US$ (véase nota de prensa): esta transparencia por parte de estos Estados de la región andina sobre el costo exacto que representa para un Estado una demanda en La Haya merece ser saludada, dada la opacidad y el hermetismo que muchos otros mantienen con respecto a este rubro.

En una de las pocas notas informativas en un medio de prensa publicada en Costa Rica (CRHoy, edición del 3/06/2015 - véase nota) se lee que: “A lo largo del primer juicio, estos especialistas en materia limítrofe cobraron al país $1 por sus servicios profesionales”: un dato verdaderamente extraño, que nos ha parecido oportuno mencionar (y que ... habría tal vez que dar a conocer de forma urgente a todos los que velan por la buena salud de la hacienda pública en Bolivia, Colombia, Chile y Perú).

A modo de conclusión

Al verse frenadas las pretensiones de Nicaragua con relación a su plataforma continental, los dos Estados deberán ahora encontrar la forma de negociar de manera conjunta lo relativo a su frontera marítima a partir de todo lo indicado en el fallo de noviembre del 2012 (véase texto completo de dicha sentencia).

Algo que no permitió ni el tono desafiante de Colombia a partir de noviembre del 2012, con la denuncia del Pacto de Bogotá (Nota 7) y la declaratoria de "inaplicabilidad" del fallo del 2012 en el año 2013 (Nota 8), ni tampoco las dos nuevas demandas presentadas en su contra por Nicaragua ante el juez internacional en el año 2013.

La sensación de abandono de las poblaciones raizales de Colombia, así como el mapa usado en esta nota de la BBC del 2022 (cuya lectura completa se recomienda) y titulada " ´Todos somos raizales´: los nicaragüenses de San Andrés, la isla colombiana en medio de una disputa territorial con Nicaragua" invitan a pensar que es muy diversa la agenda bilateral que debió de materializarse desde noviembre del 2012 y que no lo fue, por la razones mencionadas en el párrafo anterior.

Con respecto a la primera de las dos demandas de Nicaragua planteadas en el 2013, habíamos tenido la oportunidad de analizar esta decisión en la que la CIJ condenó a Colombia por su actuar (véase comunicado oficial de Naciones Unidas): remitimos sobre esta sentencia a nuestros estimables lectores a nuestra nota, precedida en los días previos a la sentencia del 2022 de otra más extensa publicada en el sitio jurídico especializado de Ius360 (Nota 9).

Es de esperar que ambos aparatos diplomáticos logren, a partir del 13 de julio del 2023, crear un clima propicio para el acercamiento, el diálogo y la concertación. Para ello, las declaraciones oficiales serán de gran importancia, así como la mesura y ponderación que contengan.

La incertidumbre generada por esta larga controversia que llegó a manos de la justicia internacional en el 2001, debería a partir de ahora considerarse como superada, en aras de lograr paulatinamente una gestión conjunta más hamoniosa de estos extensos espacios marinos. Un efecto no previsto de esta larga contienda es que frenó significativamente los apetitos de ambos Estados en materia de concesiones para la exploración y extracción de hidrocarburos: por lo que ahora, bien se podría perfilar una sólida agenda bilateral verde/azul más cercana a las reinvidicaciones de las poblaciones raizales que habitan las islas y a las exigencias que impone el cambio climático, así como a la imperiosa necesidad de proteger y preservar la biodiversidad marina.

Tal y como tuvimos la oportunidad de indicarlo al finalizar una reciente entrevista en el medio digital Servindi (Perú), titulada "Fallo sobre Colombia-Nicaragua: "obliga a retomar una agenda bilateral postergada" (véase texto completo):

"Si hacemos cuenta, este 13 de julio de 2023, culminaron 43 años de controversia entre Nicaragua y Colombia (si tomamos como fecha la denuncia del tratado Esguerra Bárcenas de 1928 por parte de Nicaragua en 1980). Si tomamos la primera demanda interpuesta ante la CIJ por Nicaragua en 2001, concluyen 22 años de fuerte contienda legal entre ambos Estados. ¿El 13 de julio del 2023? ¡Un gran día para América Latina y la comunidad del Caribe!"

- - Notas - -

Nota 1: Para un análisis jurídico de la decisión de la CIJ del 2012, véase DELABIE L., “Le fragile équilibre entre prévisibilité juridique et opportunité judiciaire en matière de délimitation maritime : l’arrêt de la Cour internationale de Justice du 19 novembre 2012 dans l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)", Annuaire Français de Droit International (AFDI), 2012, Vol. 58, pp. 223-252. Texto disponible aquí.

Nota 2: Véase por ejemplo sobre las pretensiones de unos y otros en el Caribe, TAGLIONI F., "Les revendications frontalieres maritimes dans le bassin Caraïbe : état des lieux et perspectives", Norios, 1998, Tomo 45, Núm. 180, pp. 617-630. Texto completo disponible aquí. Colombia firmó tratados de delimitación en el Oeste del Mar Caribe con Costa Rica en 1977 (véase texto disponible - en la colección Limits in the Seas del Departamento de Estado - aquí), con Panamá en 1978 (texto disponible aquí), con Jamaica en 1993 (texto en páginas 12-15 de este número de Limits in the Seas) y con Honduras en 1986 (véase texto). Cabe precisar que en octubre del 2021, Nicaragua y Honduras procedieron a fimar un tratado de delimitación marítima que incluye el Mar Caribe: fue aprobado por el Poder Legislativo de Nicaragua 24 horas después de suscrito (véase nota oficial de la Asamblea Nacional). En esta nota de prensa de El Heraldo (Honduras), del 28/10/2021, se incluye el texto de dicho acuerdo.

Nota 3: En el marco de la solicitud de intervención presentada por Costa Rica en el 2010 en el litigio entre Nicaragua y Colombia (solicitud rechazada en el 2011 - véase texto de la sentencia de la CIJ), uno de los asesores jurídicos de Nicaragua, el español Antonio Remiro Brotons, indicó a los jueces de La Haya que: "14. Le Costa Rica prétend avoir un intérêt juridique à ce que soient respectées les limites acceptées par son gouvernement, dans un traité signé, mais non ratifié, comme celui de 1977 avec la Colombie ; mais, en même temps, il situe ces intérêts au-delà de cette limite conventionnelle. Bref, on dirait que son désir est de tuer ce traité sans tirer un seul coup, ce qui serait d’ailleurs conforme à sa tradition pacifiste"

(véase verbatim disponible aquí, audiencia del 13 de octubre del 2010, página 22). La respuesta oficial escrita de Costa Rica al juez marroquí de la CIJ (véase texto) pone en evidencia la posición ambigua de Costa Rica sobre este tratado de 1977 suscrito con Colombia.

Nota 4: Véase sobre esta sentencia del 2016 THEY M. , “Les suites du différend maritime opposant le Nicaragua et la Colombie : les arrêts rendus par la Cour internationale de Justice le 17 mars 2016 (exceptions préliminaires)”, Annuaire Français de Droit International (AFDI) 2016, Vol. 62, pp. 97-116. Texto disponible aquí.

Nota 5: Véase BOEGLIN N., "Mucho más que una respuesta a Colombia: a propósito de la Opinión Consultiva OC-23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre ambiente y derechos humanos", publicada en DerechoaldDía, edición del 24/02/2018. Texto disponible aquí.

Nota 6: Véase al respecto BOEGLIN N., "A propósito de la renuncia de uno de los artífices de los logros obtenidos ante la justicia internacional", publicada en LaRevista.cr, edición del 30/03/2022. Texto disponible aquí.

Nota 7: Véase al respecto BOEGLIN N., "La denuncia por Colombia del Pacto de Bogotá", La Nación (Costa Rica), edición del 8/12/2012, disponible para suscriptores aquí. Y una versión un poco más extensa publicada en Francia, BOEGLIN N. : « Le retrait du Pacte de Bogota par la Colombie », publicado en el sitio Le Monde du Droit, edición del 7/12/2012. Texto disponible aquí.

Nota 8: Véase al respecto BOEGLIN N., "El anuncio de Colombia de no aplicar el fallo de la CIJ", Alainet, edición del 23/09/2013, disponible aquí. Y una versión más extensa publicada en Francia, BOEGLIN N., "La décision de la Colombie de déclarer l´arrêt de la CIJ "non applicable": breves refléxions" Boletín Sentinelle (Société Francaise pour le Droit International - SFDI), edición del 23/09/2013. Texto disponible aquí.

Nota 9: Véase BOEGLIN N., "Nicaragua/Colombia: a propósito de la lectura de la sentenca de la CIJ", Ius360, edición del 20/04/2022. Texto disponible aquí.